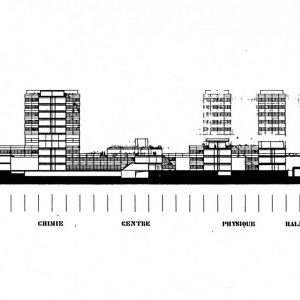

Zweifel + Strickler + Associés et Urbaplan, Photomontage du projet de 1971, détail (DII) Le photomontage est réalisé en vue du Message aux Chambres fédérales. Le choix de la couleur blanche est surprenant car il accentue l’effet d’écran. Les bâtiments atteignent la hauteur de 42.9 m.

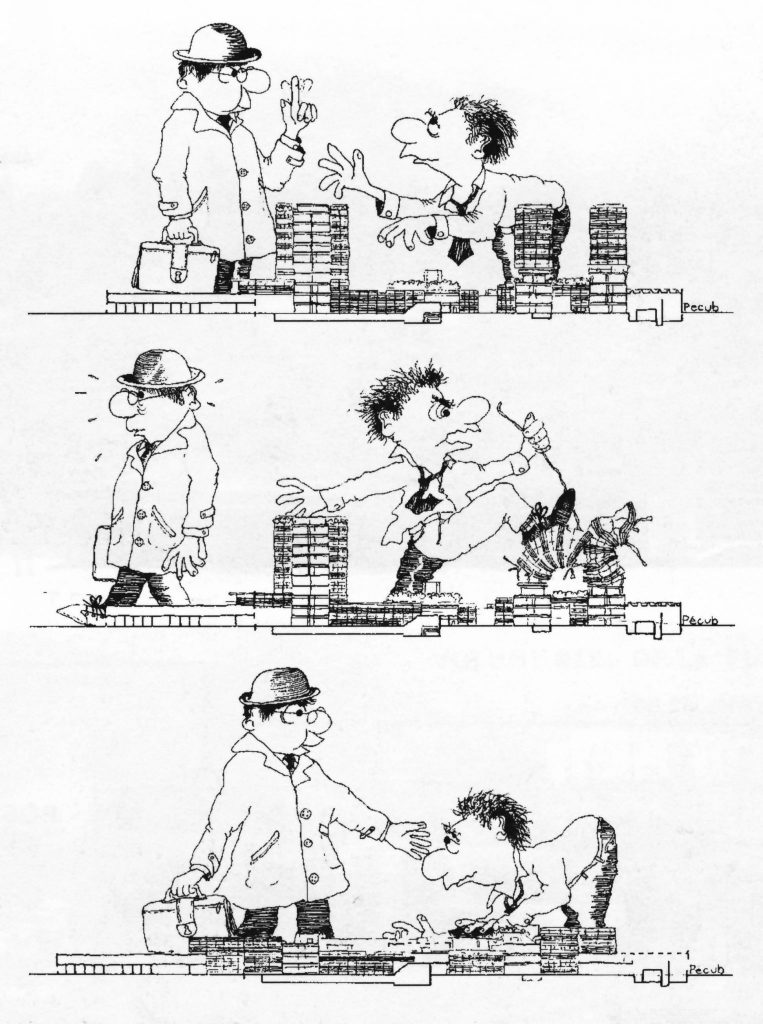

Le mandat pour la construction de la nouvelle EPFL est attribué au bureau Zweifel + Strickler + Associés en 1971. Si le projet lauréat du concours est apprécié pour sa flexibilité, il reste toutefois très abstrait. Au moment de sa mise à l’enquête cependant, en 1973, la variante proposée comporte une série de tours, dont l’intégration dans le paysage fait polémique. S’engage alors un débat houleux opposant la Commune d’Ecublens et ses citoyen·ne·s, d’un côté, à l’EPFL et à la Confédération, de l’autre. On se bat d’abord à coup de photomontages : c’est de cette guerre des images et de l’opinion que va finalement émerger, dans le secret, la solution construite.

Du concours en 1971 à la mise à l’enquête en 1973

Les idées qui ont fait la force du projet de Zweifel + Strickler + Associés lors du concours de 1969-1970 sont celles d’une structure en grille standardisée, qui doit assurer une croissance aisée de l’école. Ces principes vont constituer une constante et un atout important dans les multiples évolutions du projet depuis son premier plan directeur jusqu’à sa mise en chantier.

Au sortir du concours en 1971, le jury émet des recommandations qui portent sur une amélioration des circulations, une rationalisation des bâtiments et une diminution des coûts1, ainsi que sur le souhait d’un étalement moindre sur le site. Une version précisée du projet est réclamée aux architectes en vue du Message que le Conseil fédéral doit adresser aux Chambres fédérales pour sa demande de crédit en 1972. Dans ce nouveau plan directeur, le projet présente de longs bâtiments de cinq étages posés sur des socles de trois niveaux, qui restent réglés par un système en grille. Comparé à la version du concours, l’emprise au sol est diminuée, mais l’impact sur le paysage demeure important, malgré une diminution de hauteur des édifices de 60 à 40 mètres. Pour conserver une arborisation suffisante et éviter une trop forte densification du bâti, l’EPFL ne souhaite pas les abaisser davantage.

Le photomontage est réalisé en vue du Message aux Chambres fédérales. Le choix de la couleur blanche est surprenant car il accentue l’effet d’écran. Les bâtiments atteignent la hauteur de 42.9 m.

La maquette est réalisée par les architectes en vue du Message aux Chambres fédérales.

Le bureau Urbaplan, chargé de la planification régionale, reproche « l’effet d’écran »2 produit par les constructions envisagées. Pour l’atténuer, les architectes dessinent alors une nouvelle « typologie de bâtiments variés en profondeur, se basant sur un plan cruciforme »3. L’ensemble conserve cependant sa modularité, qui permet de configurer les bâtiments en fonction des besoins. Les constructions n’apparaissent plus comme de longues barres obstruant le paysage mais davantage comme des tours, plus fines, grâce aux « décrochements en façade »4. Urbaplan conseille tout de même d’« investir dans une arborisation intensive »5 afin d’améliorer l’intégration dans le paysage.

Le photomontage est réalisé en vue de la mise à l’enquête. Pour répondre aux critiques et pour mieux se fondre dans le paysage, les bâtiments sont représentés dans des tons foncés. Les bâtiments ont toujours la hauteur de 42.9 m.

La maquette est réalisée par les architectes en vue de la mise à l’enquête.

Un véritable feuilleton médiatique

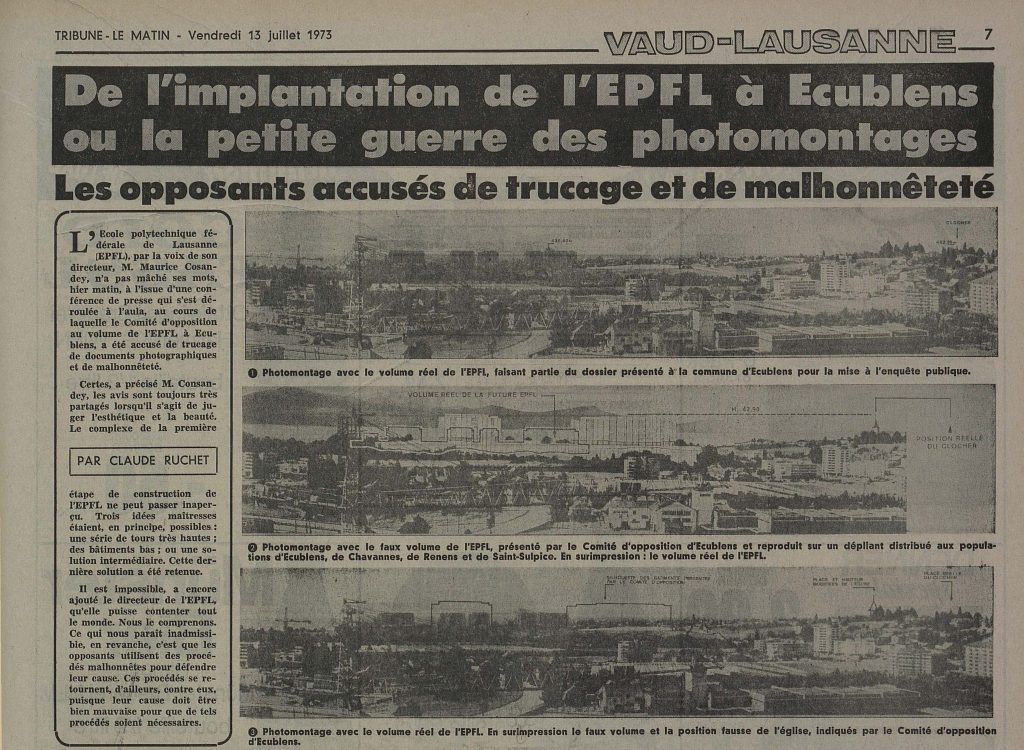

Le projet de tours est mis à l’enquête du 27 mars au 13 avril 1973. Cette étape intervient dans un climat de tensions entre la population de l’Ouest lausannois et la Ville de Lausanne, qui aurait, selon un lecteur du journal 24 Heures, tendance à implanter ses infrastructures disgracieuses dans la périphérie6. Avec la construction de l’école, qui s’opère dans un contexte post-mai 1968, certain·e·s habitant·e·s redoutent l’arrivée « d’un Nanterre en puissance »7 sur leur petite commune d’Ecublens. Une exposition des plans est organisée par l’EPFL : elle est étonnement peu visitée. Il faut attendre la reprise par la presse d’un premier photomontage réalisé par les architectes afin de représenter l’intégration des tours dans le paysage pour que la population et la Commune réagissent. L’image deviendra alors le principal vecteur d’opinion d’un feuilleton médiatique et politique opposant l’Ecole et les détracteurs des tours.

C’est le premier article qui fait apparaître dans la presse l’un des photomontages présentés lors de la mise à l’enquête.

L’implantation d’infrastructures sur le site de la future EPFL avait déjà fait débat dans les années 1940-1950 avec la proposition d’y construire un aérodrome. Cette fois-ci, la population souhaite faire entendre sa voix à travers la création d’un Comité d’opposition au volume de l’EPFL. Il conteste la justesse des photomontages présentés lors de la mise à l’enquête, estimant que les bâtiments y sont représentés moins hauts qu’ils ne le seraient en réalité. Le 15 juin 1973 a lieu un premier coup de théâtre. Contre toute attente, le Conseil communal d’Ecublens, sous la pression des opposant·e·s, prie la Municipalité de refuser le permis d’implantation, alors que l’EPFL s’était pourtant assurée, lors de discussions préalables avec le syndic d’Ecublens, de recevoir l’approbation de la Commune8. La bataille des tours est lancée.

Souhaitant impliquer un maximum de personnes, le Comité d’opposition décide de « rectifier » le photomontage réalisé par l’EPFL à travers un nouveau montage où les bâtiments apparaissent beaucoup plus grands. Ils y atteignent même la hauteur de l’église du Motty, point culminant et symbolique du paysage d’Ecublens. Dix-mille dépliants tout-ménage sont ainsi envoyés à la population de l’Ouest lausannois pour présenter cette nouvelle version modifiée.

Par rapport aux photomontages produits par l’EPFL, la version des opposants représente le volume de l’école de façon nettement plus grande et l’aligne au sommet de l’église du Motty.

Le photomontage des opposant·e·s provoque l’effet escompté, suscitant un grand nombre d’articles relatant l’affaire des tours. Face à une telle levée de boucliers, le président de l’Ecole, Maurice Cosandey, dénonce les « procédés malhonnêtes »9 utilisés : le photomontage des opposants serait « truqué », volontairement exagéré, le volume des constructions trop grand, le point de vue trop éloigné et l’église du Motty déplacée afin d’accentuer la confrontation avec la future école. Une seconde vague de dépliants, envoyée cette fois-ci par l’EPFL, est diffusée dans la population, dénonçant la tromperie supposée des opposants.

Le photomontage figure sur le dépliant tout-ménage envoyé par l’EPFL, qui rectifie celui des opposant·e·s. Il est accompagné d’un argumentaire vantant la nécessité économique et culturelle d’une école polytechnique pour la région de l’Ouest lausannois.

Le photomontage figure sur le dépliant tout-ménage envoyé par l’EPFL : en blanc, le volume représenté par les opposant·e·s, en silhouette, celui rectifié par l’EPFL.

La presse se fait largement écho de la « petite guerre des photomontages » et des dénonciations réciproques de « trucage » et de « malhonnêteté ».

Mais un nouveau rebondissement intervient lorsque la Commission consultative d’urbanisme et d’architecture, devant statuer sur la possible protection du site, décrète que la zone de construction de la future EPFL « n’est pas un site dont l’aspect mérite protection »10. Le constat est vécu comme un affront par la population et amène la Municipalité à refuser le permis d’implantation le 31 juillet 1973. Cette décision est immédiatement contestée par la Direction des constructions fédérales (DCF), qui choisit de faire recours. Mais attendre le verdict de la Commission cantonale de recours retarderait le projet. Zweifel estime qu’il est « absolument nécessaire de posséder une solution de rechange, afin de pouvoir réagir très rapidement à un éventuel refus de ladite Commission »11.

Un dénouement dans le secret

L’issue de la bataille en cours se jouera entre un nombre restreint de protagonistes : l’EPFL, la Direction des constructions fédérales et les architectes. L’Ecole et la DCF élaborent une nouvelle variante dans une maison au milieu des vignes pour rester dans le plus grand secret : c’est le « projet Vignoble ». Les architectes n’en sont pas même avertis, jusqu’à ce que la DCF leur demande de contrôler ce mystérieux projet. Les modifications portent uniquement sur l’abaissement des tours, sans traiter l’ensemble des constructions. Le bureau Zweifel + Strickler s’y oppose par un contre-projet, élaboré là encore dans le « secret absolu »12.

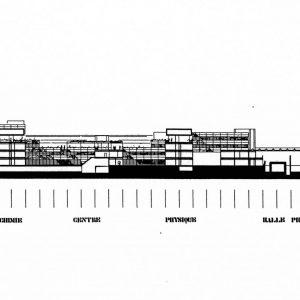

Le « projet Vignoble » et celui des architectes sont comparés à Berne en décembre 1973. Dans la variante des architectes, il n’est plus question de bâtiments hauts : le plan adopte la solution d’un « tapis »13 où les tours sont rabattues pour donner naissance à des « bâtiments-ponts »14 et où les constructions ne dépassent plus quatre étages. Plus étalé mais ayant un impact grandement diminué sur le paysage par rapport aux versions antérieures, le projet est préféré à celui de la DCF et de l’EPFL. Le projet de Zweifel + Strickler constituera la solution définitive suite au refus du projet de tours par la Commission cantonale de recours en avril 1974.

« Avant »/« Après » : l’EPFL est présentée en coupe avant les modifications du plan en 1973…

… et après. Les tours y sont remplacées par des « bâtiments-ponts ».

Le dessin de Pecub illustre de façon satirique « L’évolution du projet de 1971 à 1975 ».

Le projet définitif de 1975

Avec la nouvelle variante de Zweifel, le projet prend sa forme finale. Il reste à ajuster la distribution des programmes ainsi que les détails de la mise en œuvre. La transformation des tours en « bâtiments-ponts » favorise la hiérarchisation des flux et des programmes, et renforce un nouveau niveau de référence propre à l’EPFL. La nouvelle variante ayant été acceptée, le chantier peut enfin démarrer.

Dans cette photo de 1984, la nouvelle école apparaît comme un tapis s’étendant horizontalement sur le site d’Ecublens. La vue sur le lac est complètement dégagée.

La maquette témoigne de l’effet de tapis du projet. En comparaison avec les versions précédentes, on peut voir une continuité dans l’évolution, puisqu’on retrouve la plupart des éléments déjà présentés auparavant.

Le village d’Ecublens, autrefois en pleine campagne, va désormais accueillir une école pour des milliers d’étudiants : le projet prend une envergure à l’échelle d’un quartier urbain.

Les nombreuses modifications effectuées lors de l’élaboration du projet ont pu être réalisées de manière cohérente car elles obéissent à des principes établis dès le début. Celui d’abord d’une structure en grille qui fait de la première étape de l’EPFL moins un bâtiment qu’un ensemble continu à l’échelle urbaine. Celui d’une standardisation du plan et de la construction ensuite, à toutes les échelles du projet (typologies des bâtiments et des locaux, matériaux et méthodes de construction), qui va rendre possible une évolution cohérente de l’ensemble. Cette standardisation, fondée sur une grille à base carrée de 1.20 m par 1.20 m appliquée à tous les niveaux, autorise en effet une grande liberté dans la répartition des surfaces. Ces principes vont permettre de transformer en quelques années une proposition de base très abstraite en un projet adapté au site spécifique d’Ecublens et d’en faire évoluer radicalement les volumes sans remettre en question la cohérence de l’ensemble.

Pavo Andelic, David Hoffert, Valdrin Jashari, Alexandre Tiarri (EPFL, architecture)

Crédits iconographiques

Archives de la construction moderne, EPFL, Fonds Jakob Zweifel (ACM)

Domaine Immobilier et Infrastructures de l’EPFL (DII)

Médiathèque EPFL Archives communales d’Ecublens (ACE)

Claude Nicod, Implantation à Ecublens de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Première étape, 19 octobre 1984 (Nicod 1984)

Notes

1. Joëlle NEUENSCHWANDER FEIHL, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne : chronique d’un chantier, Lausanne, EPFL/Office des constructions fédérales, 1998, p. 77.

2. Robert BAMERT, « L’évolution du projet de 1971 à 1975 », dans Implantation à Ecublens de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne : Etudes III, novembre 1975, EPFL, Bureau de planification, 1975, p. 7.

3. Idem.

4. Idem.

5. Cité par Joëlle NEUENSCHWANDER FEIHL, « Une école à la campagne : chronique du chantier », dans Maurice COSANDEY (dir.), Histoire de l’Ecole polytechnique Lausanne : 1953-1978, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 1999, p. 532.

6. J. K., « La révolte de l’Ouest », courrier de lecteur, 24 Heures, 12 avril 1973.

7. Idem.

8. Joëlle NEUENSCHWANDER FEIHL, 1999, op. cit., p. 532.

9. Maurice COSANDEY, « Conférence de presse du 12 juillet 1973 », p. 6. 10. Anne MANCELLE, « EPFL géante à Dorigny : oui, dit une commission d’urbanisme », 24 Heures, 28 juillet 1973.

11. Jakob ZWEIFEL, Rapport final de mission : implantation à Ecublens de l’EPFL, 1er octobre 1973.

12. Idem.

13. Robert BAMERT, op. cit., p. 6.

14. Joëlle NEUENSCHWANDER FEIHL, 1998, op. cit., p. 112.

Premiers bâtiments: le site avant l’EPFL

Il y a soixante ans, les paysans locaux labouraient encore leurs champs de maïs, de colza ou de blé sur les terrains de Dorigny et d’Ecublens.

Premiers bâtiments: le concours d’architecture

Le projet du bureau Zweifel + Strickler + Associés sera désigné lauréat du concours: un système en grille régulière susceptible de s’étendre à grande échelle au gré des besoins.

Premiers bâtiments: l’audiovisuel pour l’enseignement

Le déménagement de l’école dans les années 1970 coïncide avec d’importantes réflexions sur l’usage des moyens audiovisuels dans la pédagogie universitaire.